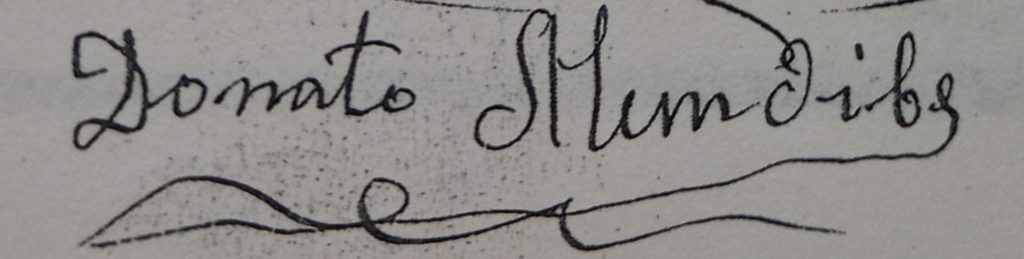

Donato Mendive Tolosana. In memoriam.

Me llamo Donato Mendive Tolosana y nací en Burgui un 12 de diciembre de 1893. A los 48 años, el 4 de marzo de 1942, sufrí un mortal accidente de almadía en la foz de Arbayún. Al cumplirse ahora 80 años de dicho infortunio dejo aquí relatada mi historia para que no caiga en el olvido.

Decía que nací en Burgui, Valle de Roncal, un 12 de diciembre de 1893, hijo de Francisco Mendive Ariño, natural de Castillonuevo, y de Francisca Antonia Tolosana Domínguez, natural de Burgui.

Mi madre había quedado viuda tras su primer matrimonio con Pedro Garbisu, con quien ya tuvo una hija, Fermina Anacleta Garbisu Tolosana, quien sería por lo tanto la heredera de todo el patrimonio familiar. En segundas nupcias mi madre se casó con mi padre, Francisco, con quien tuvieron siete hijos: Petra Eulogia (1879), Rosalía (1881), Salustiano Mariano (1883), José (1885), Clara (1887), María (1889) y servidor, Donato (1893).

Siendo el menor, y a diferencia de mis hermanos, yo no abandoné el pueblo que me vio nacer. Mi hermano José decidió probar fortuna emigrando a Argentina, de donde ya nunca regresó, tan solo llegaron algunas cartas y fotos que contaban noticias de su nueva vida. Algunas hermanas emigraron a Francia, donde trabajaron inicialmente en fábricas de alpargatas pero tampoco volvieron. Del resto de hermanos mayores no guardo ya recuerdo.

Mi hermanastra, Fermina, heredera de los bienes de la familia, falleció sin dejar descendencia, por lo que fue su marido José Lorente quien heredó todas las propiedades de nuestra familia. Y así fue como todos los bienes de la familia Mendive Tolosana pasaron a otras manos, puesto que José falleció sin descendencia tras casarse con Lorenza Iriarte Calvo, de Vidángoz, viuda de Quintín Mina, de Ustés, de cuyo matrimonio había nacido su única hija Juliana Mina Iriarte.

Mi niñez y mi juventud fue dura, ayudando a padre en los trabajos del campo y del monte. Al fin y al cabo, yo fui el único hijo varón que quedó en casa y responsabilidad mía era la de acompañar a padre en todas aquellas faenas y tareas en el huerto, los sotos, los quiñones y los pinares. Trabajo no faltaba y así es como me inicié de aprendiz en los trabajos del bosque, cortando pinos, destajando las ramas, arrastrando con caballerías los troncos y preparándolos en los ataderos construyendo tramos que luego otros, los veteranos, descendían por el río formando almadías. Qué envidia daba verlos navegar río abajo, a la búsqueda de nuevas aventuras, lugares y gentes. Era un viaje hacia lo desconocido para el que, de momento, no estábamos todavía preparados. Mi sitio era el pinar, a la vez que ayudaba en otras tareas de casa como cortar las hierbas, trillar en la era o entrecavar la huerta. Todas las manos eran pocas según la época y toda la familia contribuía en los trabajos.

Cerca de casa, junto al puente medieval, vivía una moza que rondaba mi edad. Dominica Bertol Ayerdi se llamaba. La veía casi todos los días, puesto que vivíamos cerca y pasaba varias veces por delante de su casa en la calle Mayor. Sus padres parecían mayores, luego supe que en realidad eran unos tíos-abuelos que la habían acogido como heredera al no tener descendencia. Nicolás Domínguez y Francisca Jaúregui se llamaban y ella era hermana de su abuela materna Jerónima. Pero en realidad Dominica era hija de Braulio Bertol Jaúregui y de Eustaquia Ayerdi Laspidea, ambos de Burgui, que vivían con el resto de sus hijos en la zona próxima a la iglesia del pueblo. Dominica acudía regularmente a su casa nativa puesto que a pesar de haber sido acogida por sus tíos era difícil y duro desvincularse de su propia familia. Era una joven esbelta, muy morena y apenas dos años más joven que yo, del 20 de diciembre de 1895.

La cosa es que Dominica y yo contrajimos matrimonio canónico en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Burgui el 2 de octubre de 1918 ante el presbítero D. Joaquín Zudaire Garjón. Fue entonces cuando abandoné mi casa nativa y me trasladé, unos pocos metros más abajo, a la que habitaban, en régimen de alquiler, mi esposa Dominica junto con sus tíos. Para entonces mi hermana Fermina ya había fallecido y mi cuñado José era el nuevo amo de todos los bienes.

Mi matrimonio con Dominica fue fugaz. Apenas veinte años juntos en los que formamos una familia de la que nacieron nuestros cinco hijos: Pepita (1919), Florentina (1922), Iluminada (1925), Fidelio (1927) y Eladio (1931). Para entonces, a mis 25 años, yo ya era un tripulante de agua dulce, almadiero viajero que tras el trabajo en el bosque y en el atadero se embarcaba río abajo conduciendo almadías desde el remo delantero, sorteando curvas, salvando recodos, saltando presas y venciendo en cada viaje a los obstáculos que la vida ponía en nuestro camino. Con la juventud va asociada la aventura, el riesgo y la emoción sobre la almadía. Con la paternidad, apareció ya la responsabilidad, el temor y la preocupación. Pero era nuestra forma de vida, nuestro medio de subsistencia, nuestro pan de cada día para nuestras familias.

Del río Eska pasábamos al Aragón y del Aragón al Ebro. De las estrechas foces, con su angosto cauce y sus aguas bravas se llegaba a la calma, a ríos anchos y tranquilos, tan solo salpicados por pequeños puertos o presas donde encarar la punta de la almadía para un buen salto. Formábamos cuadrillas de almadieros, buenos hombres y compañeros, que generalmente trabajábamos para el mismo amo, maderistas de nuestra zona que nos contrataban, unas veces solo como almadieros y otras, la mayor parte, para realizar también los trabajos en el bosque. Tenía su encanto. Pero también su soledad, acentuada por el distanciamiento de nuestros seres más queridos. Había veces en las que los trabajos eran en pinares próximos al pueblo, por lo que cada día acudíamos a dormir a casa, no sin antes una buena caminata. Si el lote estaba más alejado pasábamos varios días en el bosque, durmiendo en bordas en el mejor de los casos o en cabañas que nosotros mismos construíamos colocando ramas y en colchones a base de bojes. A mi me gustaba bajar a casa y, aunque cansado, agrupar a toda la chiquillería en torno a la lumbre del fogón y recitarles coplas, canciones y oraciones que mi padre me enseñó. También algunas cuentas, pues bueno era transmitir también algunos conocimientos que bien les vendrían el día de mañana. Ante todo, espabilados. Cuando regresaba de almadiar de tierras de la Ribera, no había viaje que no subiera regalices de palo para todos los hijos. Modesto regalo era, pero bien apreciado.

Dominica la pobre tenía que encargarse en mis ausencias de todo el trabajo diario, que no era poco precisamente. Al cuidado de los cinco niños se sumaba el de la tía Francisca, pues el tío Nicolás ya había fallecido unos años antes. El huerto estaba cerca de casa, pero la huerta de los Sotos y los quiñones subiendo a Sasi requerían también un esfuerzo al que ya iban ayudando los hijos. A esto se le añadían los trabajos diarios de casa como cocinar y realizar la colada, así como atender los animales, apenas unas gallinas, conejos y el cerdo, que todo venía bien para tantos, así como una burra que nos ayudaba a acarrear leña o las patatas que sembrábamos en los alejados campos de Urdazpe. Pepita, la mayor, tuvo que aprender a trabajar pronto. «Lástima que no hubieras sido un chico», le comentaba en más de una ocasión. Con ella compartí muchos momentos, pues ella era quien desde bien pequeña me traía el morral con la comida cuando trabajaba en el monte, quien me acompañaba a la huerta o quien traía a casa en la burra la leña que hacíamos en el monte. Qué miedo le tenía a la burra, pues era una burra guita y más de una vez le tiró toda la leña al suelo. Yo solía poner lazos cerca de las sendas para cazar conejos a primera hora cuando iba al monte y Pepita recogía luego las piezas que caían cuando venía al mediodía a traerme la comida.

Así transcurría nuestra vida cuando la casa en la que vivíamos de inquilinos se puso a la venta, ofreciéndome su propietario la posibilidad de comprarla. Pero no eran buenos tiempos para comprar casa con un solo jornal y cinco bocas que alimentar. Las necesidades eran muchas y los recursos, escasos e inciertos. Pese a los ánimos del propietario para acordar unos cómodos pagos, por prudencia acabamos abandonando esa casa, que fue comprada para acoger la actual panadería del pueblo. Nos trasladamos entonces, también en alquiler, a otra casa en la parte alta del pueblo, llamada casa Pedro León.

Allí nos tocó el estallido de la Guerra Civil y allí falleció Dominica, mi mujer, en el año 1939 a la injusta edad de 44 años, contando Eladio, el menor de los hijos, con solo 8 años de edad. Una enfermedad mal diagnosticada y peor tratada por el médico cirujano del pueblo fue el desenlace final para Dominica, cuyos restos reposan en el camposanto de Burgui. Pepita, con 20 años de edad entonces, fue a la fuerza hermana y madre para todos los demás hermanos.

Yo ya contaba con cierta edad, 46, y el trabajo en la almadía se hacía cada vez más duro de soportar. Largas caminatas hasta los ataderos, viajes arriesgados y difíciles, siempre mojados hasta la cintura, a veces con los pantalones cuarteados por el hielo, compañeros que sufrían golpes o caídas o graves enfermedades provocadas por las duras condiciones en el río. Noticias que llegaban de otras almadías del valle que habían sufrido percances, alguno incluso con accidentes mortales, pues muchos de los almadieros no sabían ni siquiera nadar. En esos años la mayor parte de los mozos del pueblo, y no tan mozos, éramos almadieros. Almadieros o pastores. Unos río abajo con las almadías y otros cañada arriba y abajo con los rebaños de ovejas. El de almadiero estaba algo mejor pagado y, al menos en la juventud, satisfacía el deseo de la aventura y la curiosidad. Llegar a una ciudad como Zaragoza era todo un descubrimiento de gentes, modas y tendencias que luego contábamos a nuestra vuelta.

Hacia el año 40, otra vez por la venta de la casa en la que vivíamos, tuvimos que mudarnos de nuevo. Esta vez a casa Molinas, próxima al río y a la casa en la que vivimos inicialmente y que ya era la panadería. Y también nuevamente de alquiler. Esta casa se había quedado deshabitada unos pocos años antes, tras el fallecimiento en el año 1936 tanto de su propietario, Nazario Labiano Calvo, como de su segunda mujer, María Isabel Glaría López, con la que se había casado tras quedar viudo de Bonifacia García Zabalza. El destino quiso que Nazario quedara viudo y solo, a pesar de tener cuatro hijos, pues sus dos hijas emigraron a Francia y sus dos hijos a Argentina. Ninguno de ellos volvió jamás. Su segunda esposa ya tenía una hija, Eusebia Bronte, a más razón curra, por algún accidente mal curado que debió de tener en la infancia. Su padre, Angel Bronte, era de casa Foroso, y por ello su hija Eusebia recibía el mote de “la curra forosa”.

Junto con el alquiler de la casa Molinas acordamos también el de su pajar, situado nada más pasar el puente medieval, en el término llamado Lizabarroa o Sitxea, y que Nazario Labiano había edificado en el año 1918 tras comprar el solar en la subasta de terreno realizada por el ayuntamiento para la edificación de diferentes pajares. La casa estaba muy descuidada desde la marcha de Eusebia, pues no siendo hija natural de Nazario no era ella la heredera, sino los cuatro hijos repartidos por Francia y Argentina que habían abandonado Burgui para siempre.

En marzo del año 1942 dos almadieros de Burgui fuimos contratados por un maderista de casa Bernat, del vecino pueblo de Iciz en el Valle de Salazar, para conducir una almadía por el río Salazar. Qué poco nos gustaba ese río para almadiar si venía crecido, pues el paso por la foz de Arbayún era especialmente complicado. Una determinada marca que existía en una roca en el cauce, dependiendo de si quedaba al descubierto o tapada por el agua del río, marcaba la dificultad o imposibilidad de navegar con almadías por esa foz. Adentrarse almadiando sin verse la marca era algo que muchos almadieros evitaban, salvo que quisieran poner a prueba su pericia y experiencia.

Me despedí de mis hijos el 4 de marzo de 1942 prometiéndome a mi mismo y prometiéndoles a ellos que ese era el último día que acudía a almadiar a ese río. Salí al punto de la mañana junto con Fidel Aznárez, compañero almadiero de Burgui, unos diez años más joven que yo. Queríamos llegar cuanto antes al atadero donde ya nos esperaba la almadía que teníamos que tripular hasta donde nos dijera el amo, un tal Compains de importante casa maderera. El Salazar bajaba bravo y furioso, pero no estaba crecido de riada por lo que parecía sensato almadiar. No sería la primera vez en la que, tras ver el río, había que abandonar y aplazar el descenso de la almadía para poder hacerlo en condiciones más seguras para los almadieros.

Ese día iniciamos el descenso, yo de “puntero” con un solo remo delante de la almadía y Fidel de “codero” detrás, mano a mano, como tantas otras veces ya habíamos descendido.

Al aproximarnos a la foz de Arbayún vimos que algunas almadías permanecían amarradas a la orilla, tal vez desaconsejando continuar el trayecto pero el encargo de Compains era urgente y la entrega de la madera debía realizarse lo antes posible. Un giro de cabeza y una mirada fue suficiente para confirmar nuestro propósito de seguir adelante. Teníamos experiencia, muchos viajes tripulando almadías, sorteando obstáculos y jugando a vencer a la muerte. De reojo pudimos ver que el fuerte caudal del río no terminaba aun de rebasar la maldita marca de la roca. Encaramos la foz rápidos, apretando con todas mis fuerzas el remo que nos guiaba. La sensación del paso por la foz siempre resultaba angustiosa pues se trataba de un auténtico callejón formado por inmensas paredes verticales que se abrían paso en el desfiladero. Un poco más adelante estaba el llamado “puerto largo”, un paso especialmente estrecho con un prolongado puerto a modo de presa tras cuyo salto el tramo delantero se hundía en el cauce a la espera de ser reflotado de nuevo y de forma inmediata por la fuerza que ejercían el resto de tramos que componían la almadía. Tan estrecho era ese punto de paso que un pequeño golpe seco e incierto de la almadía contra algún saliente de la roca vertical podía provocar que el tramo delantero chocara y frenara en seco. Y eso es precisamente lo que nos ocurrió.

El impacto fue tan brusco que caí rápidamente sobre los troncos, quedando la almadía atascada en su primer tramo. El resto de tramos, empujados por la fuerza del río, fueron amontonándose unos encima de otros formando una pila de maderos que crujían y se rompían, cayendo varios de ellos que aun permanecían unidos sobre mi cuerpo tendido. Fidel, en cuclillas y agarrado todavía al remo del tramo trasero pasó por encima de mí arrastrado por la fuerza del río. La corriente nos desplazó varios metros aguas abajo, donde pude agarrarme a una berguizera que sobresalía próxima a la orilla. Todo fue muy rápido pero lo suficientemente lento como para ser consciente de la gravedad del accidente, de las lesiones producidas, de la pérdida total de la madera y de que en Burgui aguardaban mi regreso mis cinco hijos a los que había prometido nunca más almadiar en ese río. No podía abandonarlos de esta manera pero la vida a veces es cruel y se ensaña con los más desgraciados.

En las inmediaciones de la zona se encontraban trabajando Jesús Nicuesa Irigoyen junto con su hijo José Nicuesa Pérez, carboneros de la cercana localidad de Lumbier, más concretamente de casa Paulo. Se encontraba con ellos también una hermana, Pilar, que ese día había acudido a ayudarles a recoger el carbón. Todos ellos acudieron raudos a mis gritos desesperados de “Ay, madre; ay, madre” pues el dolor que sentía tras ser aplastado por los troncos era extremadamente intenso. Padre e hijo bajaron a brincos desde una canaleta de agua existente hasta el lugar del río en el que yo me encontraba paralizado agarrado a una mata.

Mi compañero Fidel se encontraba unos metros aguas más abajo del puente de Usún, en medio del cauce del río sobre un tramo roto de la almadía. Fue socorrido por Enrique, cabrero de casa Valentín, también de Lumbier, que se hallaba en el lugar con el rebaño de cabras y que acudió también alertado por nuestros gritos. Valentín estaba convaleciente pues todavía le supuraban las heridas provocadas en las piernas por la metralla de la Guerra Civil pero se metió al río a socorrer a Fidel sin vacilar ni un solo momento.

Jesús Nicuesa consiguió cogerme en hombros para sacarme del río y subir a la senda, mientras que su hijo José, un mozo de 19 años de edad, apoyaba sus manos en mi cuerpo para ayudar a su padre con mi carga. Consiguieron subirme al burro que allí tenían con dos sacos cargados de carbón a cada lado, no sin antes enrollarme en dos mantas por debajo de los brazos bien prietas y atadas con una soga para que yo fuera lo más apretado posible. Desde allí, y en esas condiciones, emprendimos camino por una senda hacia el pueblo de Usún. Allí salieron a nuestro encuentro con un macho y una escalera a modo de camilla y a pesar de la insistencia de los carboneros por continuar la marcha, acabaron por pasarme a la camilla tirada por el macho, emprendiendo camino hacia Domeño y de allí hacia el hospital de Lumbier.

El trayecto se hizo largo y penoso, el dolor insoportable y el pensamiento en mis hijos desolador. Me llevaron directamente a la “erica”, pues ahí estaba el edificio del Hospital de Lumbier, donde fui atendido por el médico José Gómez Itoiz, quien a la vista de mi grave estado solicitó que me llevaran esa misma noche en automóvil al Hospital Provincial de Pamplona.

Mi hija mayor, Pepita, se encontraba esa tarde en Burgui lavando la ropa en el río junto con su inseparable amiga Esperanza Ayerdi, quien no dejaba de cantar y silbar mientras lavaban. Algo presentía Pepita, pues le reprochó que no cantara tanto, que alguna desgracia ocurriría. Horas más tarde recibían el aviso del fatal accidente y alertados de la gravedad varios familiares emprendían andando camino hacia Navascués subiendo por el monte de Larringorrea. La tormenta que se desencadenó esa noche fue tal que los relámpagos iluminaban el trazado de la senda que luego se convirtió en barranco por la gran cantidad de agua que bajaba. De Navascués siguieron hacia Lumbier, donde ya llegaron al día siguiente, esperando allí encontrarme. Tras ser informados de mi traslado a Pamplona, tuvieron que esperar al día siguiente para tomar el autobús regular que cubría el trayecto de Lumbier a Pamplona.

Pero no llegaron a tiempo. A las once horas del día 7 de marzo de 1942, yo, Donato Mendive Tolosana, fallecí en el Hospital Provincial de Pamplona a consecuencia de un shock traumático y hemorrágico que me provocaron los golpes de los troncos de la almadía tras el impacto en la foz de Arbayún. Ante la ausencia de familiares, mi cuerpo fue dado sepultura en el cuadro 6, línea 19, fosa 19 del Cementerio Moderno de Pamplona, lejos de mi Burgui que me vio nacer y del camposanto donde reposaba mi mujer Dominica.

A mis 48 años de edad perdí la vida sobre la almadía, dejando huérfanos a mis cinco hijos. No había otro pensamiento en mi cabeza desde el momento del accidente que no fuera poder abrazar a mis hijos, decirles lo mucho que les quería, que fueran buenas personas en la vida y que sentía haberme montado en esa almadía que me condujo a la muerte, que sentía haberles dejado solos, que sentía el porvenir realmente duro que les esperaba. Pero la vida a veces es cruel y se ensaña con los más desgraciados.

Reportaje elaborado mediante testimonios orales y diversa documentación investigada por Iñaki Ayerra en homenaje, reconocimiento y admiración a la figura su bisabuelo Donato Mendive Tolosana.

Publicado por La Kukula en

Publicado por La Kukula en

JESUS says:

Mi padre,natural de Salvatierra de Esca,también bajó desde Ochagavía hasta Zaragoza,pasando por el lugar de la narrativa.Decia que era muy peligroso.Mas bajó por el Esca hasta Tortosa.

Raúl Esparza Mendive says:

Es muy satifactorio leer comentarios sobre un familiar el cuál no tienes momentos vividos pero aún así los quieres y aprecias. Y lo más importante personas que utilizan su tiempo para hacernos agradable la lectura.